Nevado, el perro del Libertador

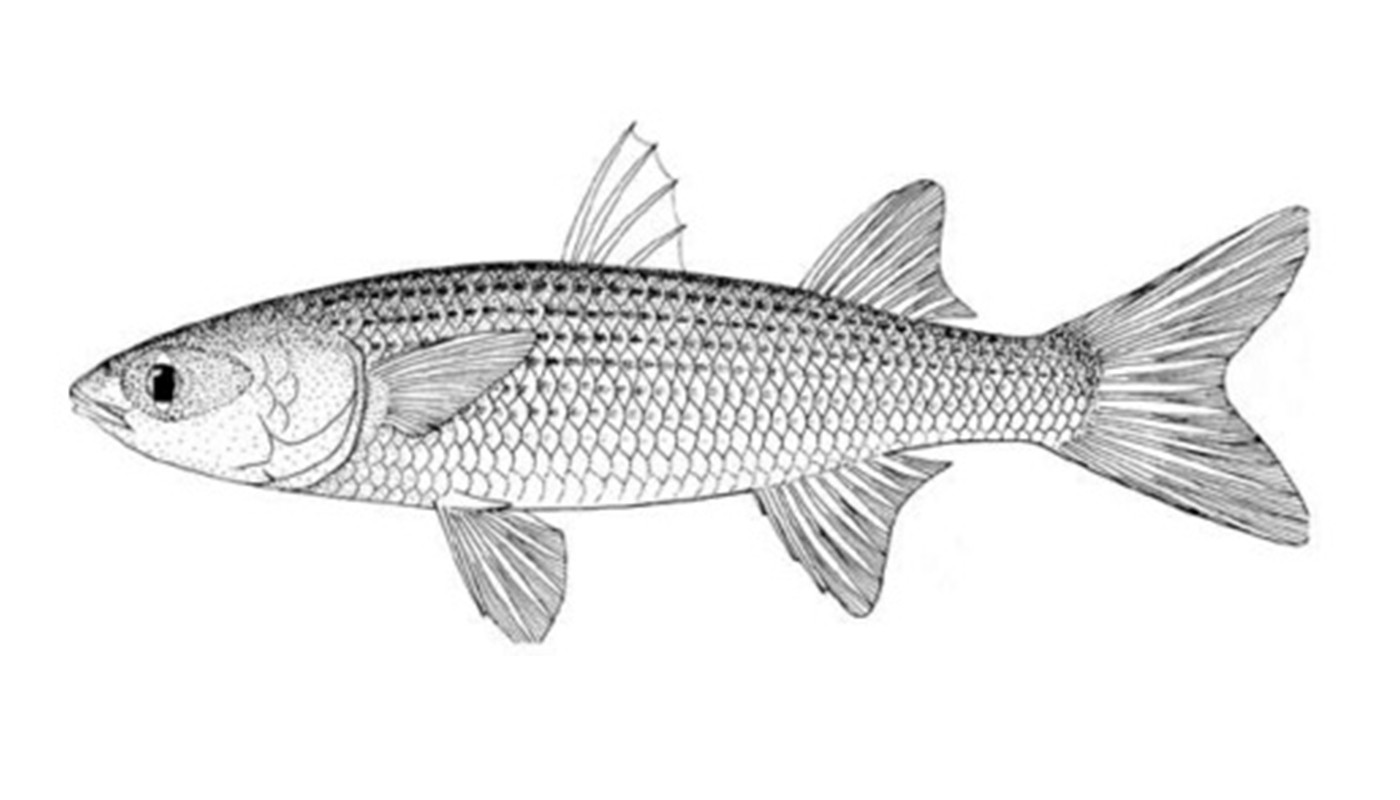

Entre las leyendas de nuestro país está la del famoso Nevado, el perro del Libertador. Antes de hablar de Nevado y su historia es importante conocer la existencia de la raza Mucuchíe, una raza de perro venezolana creada por el Dr. Wilender Ferrari que posiblemente descienden de perros pastores o de rebaño traídos de España. El mucuchíe suele ser blanco con manchas negras, aunque hay casos contrarios donde el perro es negro con manchas blancas. Puede llegar a medir 71 centímetros y pesar unos 50 kg, en el caso del macho, y 40kg en el caso de la hembra. La cabeza es larga, cuneiforme, de frente redondeada con surcos en el entrecejo ligeramente arrugados. Sus orejas son medianas, de puntas triangulares, ubicadas más arriba de los ojos, las cuales levanta en estado de alerta. Tienen ojos oblicuos y pardos, tienen una leve papada, un cuello corto, fuerte y musculoso. Tienen un cuerpo fuerte, capaz de aguantar grandes trabajos. Son de pelaje abundante, fuerte y lanudo, en algunos casos lacios y otros ondulados. Su cola es larga. A pesar de ser un perro originalmente de rebaño, la escasez de estos hizo que perdiera esta habilidad con el tiempo pero conserva su condición de perro guardián. Su temperamento puede llegar a ser agresivo con desconocidos pero muy afectuoso con los conocidos, además de ser muy inteligente lo que permite que puedan recibir muy bien los entrenamientos. Es el perro nacional de Venezuela y actualmente existe una fundación FUNEV, encargada de preservar al perro, aunque hubo agrupaciones dedicadas a ellos desde el año 1961. El encuentro de Nevado y el Libertador Avanzaba el ejército patriota por Mucuchíes cuando dio con la casa en que habitaba el viejo, don Vicente Pino. Al acercarse, un perro de gran tamaño, corpulento y lanudo, de color negro azabache pero con manchas blancas en las orejas, el lomo y la cola. El, entonces, brigadier Simón Bolívar, al ver a aquella extraña raza que hacía frente a las lanzas de sus hombres, mandó a bajar las armas fascinado con su presencia. Don Vicente Pino gritaba «¡Nevado!» una y otra vez cuando dio con el ejército patriota. El señor Pino apenado calmó al animal y se puso a la orden de los defensores de la República. En aquel lejano lugar pernoctaron Bolívar y sus hombres para seguir la dura marcha de la gesta independentista. Al partir el brigadier preguntó a don Vicente si podía tener alguna cría de aquella hermosa raza de perros andinos, a lo que el amable señor respondió de forma afirmativa. Durante la tarde, Bolívar recibió a un niño, Juan José Pino, que venía con Nevado al lado, enviado por el señor Pino. Ante aquello exclamó sorprendido «¡Este es el cachorro que me envía tu padre», a lo que el niño asintió asegurándole que se trataba de un perro aún cachorro. El edecán del perro El brigadier Simón Bolívar no pudo menos que quedar encantado por el obsequio y no hacía menos que acariciarlo y admirarlo. Sin embargo, al desconocer sobre la raza del perro sus costumbres y cuidados, pidió a sus hombres que buscaran en el pueblo alguien que conociera al animal y que lo ayudara a cuidarlo. Así dieron con Tinjacá, un nativo puro que conocía a Nevado desde mucho más pequeño. Para probar que eso era cierto Tinjacá hizo un silbido a gran distancia y luego de un rato de esperar el perro se apareció ante él. Bolívar, encantado, nombró a Tinjacá el edecán del perro, encargado de cuidarlo a donde fuera, aunque el mismo Simón se encargaría de alimentarlo. Bajo las manos del taita infernal Nevado participó en los viajes y batallas del Libertador, cuya fama estaba unida al mito de Bolívar. Sus ladridos retumbaban con los tambores y disparos. Sin embargo la historia patriota tuvo su gran antagonista, el poderoso demonio de los llanos, el taita Boves. Así como Morillo diría que el Libertador era más peligroso en la derrota que en la victoria, Boves recogía una cualidad parecida, pues luego de ser derrotado por Campoelías, no descansaría hasta lograr aplastar a sus enemigos. A pesar del poderío de Nevado, este perdía el juicio durante las batallas, por lo que el Libertador mandó a Tinjacá a amarrarlo. Esto causó que sus ladridos revelaran la posición patriota durante la batalla de La Puerta, donde Boves avanzó con su venganza. De esta forma el perro y Tinjacá fueron capturados por los realistas. Boves también quedó fascinado por el animal, cuya fama le precedía, por lo que perdonó la vida de Tinjacá para sus cuidados. Luego de un tiempo, durante el sitio de Valencia, cuando el sanguinario realizaba una masacre bajo el sonido de la música, Tinjacá planificó un escape que casi le cuesta la vida de ambos. Desató al perro y se fue lejos, sin él, para que no lo notaran. Pero cuando estaba a gran distancia usó el famoso silbido que hizo que el animal saliera corriendo hacia donde estaba el nativo. luego de encontrarse cambiaron la dirección para confundir a las hordas de Boves y lograron alejarse hasta perderse. La batalla de Mucuchíes Tinjacá y Nevado partieron lejos, llegando de nuevo a su antigua tierra y uniéndose a los patriotas en la batalla de Mucuchíes, pero en ella la tragedia volvió a caer sobre la República, que fracasaba ante el poderío realista. El perro y Tinjacá desaparecieron en aquel asalto, sin lograr encontrarse con el Libertador y muchos los dieron por muertos. Aún así Bolívar, que desconocía el paradero de ambos, guardaba la esperanza de volver a encontrarlos y sentía que Nevado seguía con vida. El reencuentro en el páramo Cuando el Libertador volvió a las tierras andinas y llevó su paso sobre Mucuchíes, en Moconoque, se encontró de nuevo frente a la casa de don Vicente Pino, pero ya este no la habitaba, se había ido a Nueva Granada con su familia. Preguntó por el perro pero nadie sabía de este, todos parecían desconcertados ya que tanto realistas como patriotas hacían las mismas