La disputa entre don Uslar Pietri y Lord Kenneth Clark

Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí En el año 1969, el canal BBC2, dio a luz un programa televisivo llamado Civilización (Civilisation) el cual vendría acompañado de una versión escrita realizada por el mismo presentador, el historiador Lord Kenneth Clark. Esta serie es una de las referencias más importantes en la producción documental y estaba orientada a dar a conocer todos los rasgos de la civilización occidental. La producción tuvo éxito en su época e incluso, personajes lejanos pero no de menor importancia como la de nuestro respetado don Uslar Pietri, quien, en su gran deseo de conocimiento puso su atención en aquel trabajo. De este interés surgió un artículo realizado por don Uslar, producto de una afirmación que realizara Ser Kenneth Clark en su programa y libro: «… cuando se me pregunta ¿qué ha hecho España para ampliar la mente humana unos cuantos pasos hacia arriba?… ¿qué es la civilización? Ruskin decía: » las grandes naciones escriben su autobiografía en tres manuscritos: el libro de sus hechos, el libro de sus palabras y el libro de su arte». Ninguno de esos libros puede ser entendido si no leemos los otros dos». La reacción de Uslar Pietri Don Uslar no pudo contenerse y escribió una respuesta a Kenneth Clark sobre aquello que aseguraba el reconocido inglés. La misma se tituló «Los expulsados de la civilización» y en ella, don Arturo enumeró un grupo de razones por la cual España era un factor fundamental para occidente y que es «absolutamente imposible escribir la historia de la civilización occidental dejando por fuera a España». Para don Uslar, aquella afirmación es producto del prejuicio creado por la división de occidente, luego de la reforma, entre los luteranos y los católicos. Desde ahí don Arturo nos habla sobre la importancia de España para occidente con breves pinceladas: «Los árabes fueron los que salvaron la herencia griega y todo lo que quedó de Bizancio, luego del declive de Roma, y fue a través de España que se dio el contacto más cercano con el mundo islámico. Euclides, Platón, las matemáticas, la historia y la poesía occidental, volvieron gracias a ese contacto. Entre la guerra y la convivencia entre cristianos y musulmanes se dieron grandes obras de arte y arquitectónicas. Córdoba fue la capital del mundo europeo, con su mesquita se transformó en un punto de encuentro para Europa. En Toledo se formó la escuela de traductores, lugar de conservación y difusión de las culturas, en la Edad Media. Otro punto, posiblemente el más trascendental, fue la empresa de Indias. El descubrimiento fue el paso más grande que se dio para su momento. Se crearon las leyes de Indias, cambiaron las artes, la historia, el pensamiento, la economía. España fue el único Estado en el mundo que se preocupó, perturbó mental y espiritualmente, por su instalación en América y por ello Francisco de Vitoria aparecerá como el creador del derecho internacional, al formular normas donde afirmaba que esos indios tenían derechos naturales y divinos sobre los cuales el Rey de España no tenía autoridad. Por otro lado está la contrarreforma, que no solo es la lucha de luteranos contra cristianos, también es la aparición de la arquitectura y el arte barroco. De los cuatro grandes personajes de la literatura, Hamlet, Fausto, don Quijote y don Juan, dos son españoles. Velásquez nunca es nombrado por Clark, que al omitirlo, expulsa de la historia al creador y su obra «Las meninas», sobre la cual el mismo Foucault llega a analizar. Para Clark, en el libro de las artes no debió existir el impresionismo ni Goya, quien fue estudiado por sus colegas europeos. Omite también a Juan Gris, a Dalí, a Juan Miró y a Picasso.» Es así como don Uslar, bajo estos argumentos, responde que la historia de la civilización, basado en los ters libros de Ruskin, no se puede describir sin nombrar al mundo hispánico. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí G.J.Jiménez Fuente Pietri Uslar, Los expulsados de la civilización. 1973, Embajada de Venezuela en España.

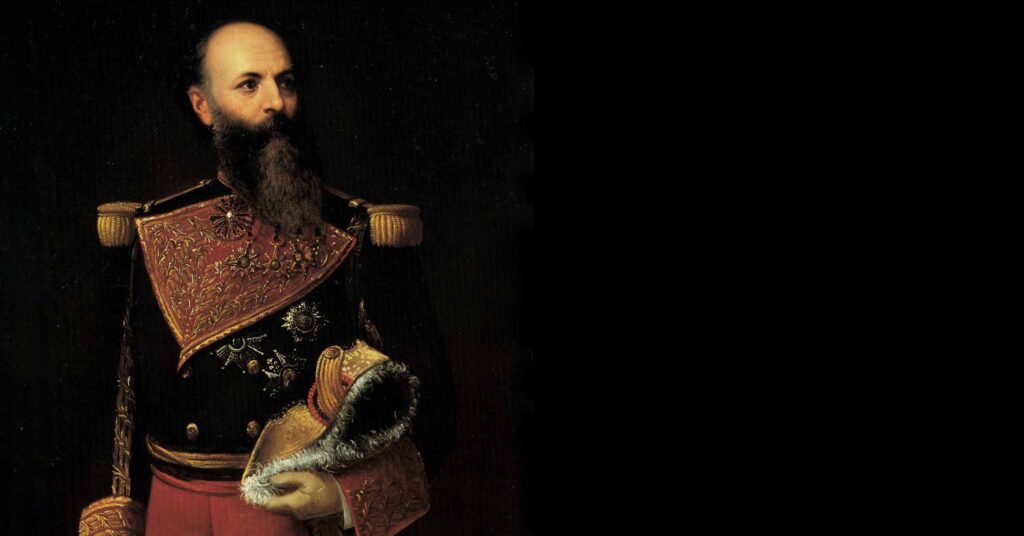

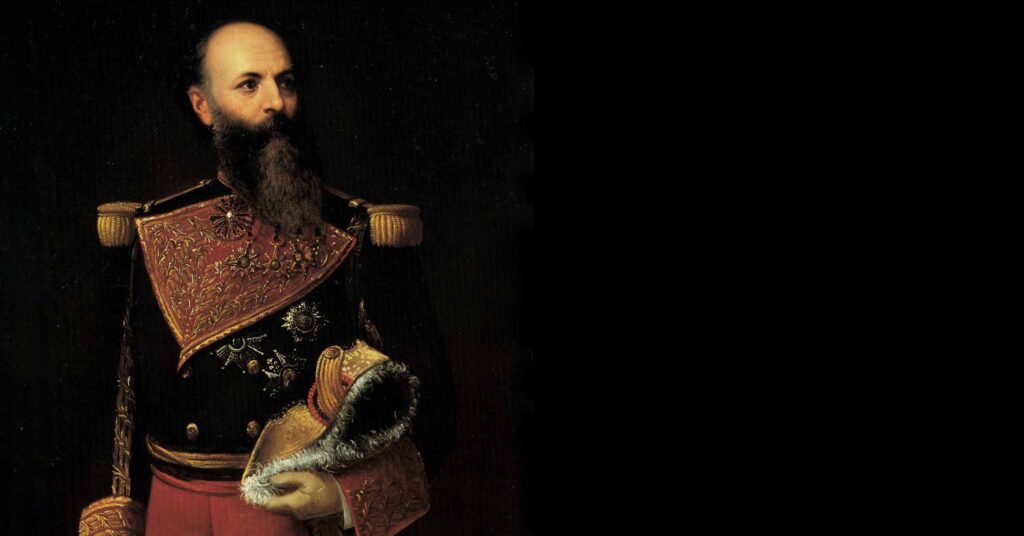

Guzmán Blanco y el Esequibo venezolano

«Los que me acusan de traición son los que se conforman con el cabo Nassau, y cuando más, el Pomarón… Patriotas los que ceden el territorio y traidor el que reivindica ese territorio» Guzmán Blanco. Cuando se revisa la historia que gira en torno a nuestro Esequibo, tenemos a un actor que dentro de una gran polémica tuvo cierto protagonismo que la críticos y enemigos transformaron en argumentos para el descrédito. Bajo la revisión hecha por Polanco Alcánta se encuentra que una parte de la labor de Guzmán Blanco sobre aquel territorio fue mantenido en silencio a pesar de la gran presión que sobre él caía. No todas las acciones de gobierno pueden ser divulgada como campaña política, ciertas estrategias deben quedar lejos de la opinión pública por temas de seguridad. Si las decisiones tomadas fueron correctas o erradas, queda de quienes estudien el caso sacar las conclusiones. Revisemos entonces como fue aquella labor del Ilustre Americano, para entonces. Detrás del telón del Libertador El Ministro Plenipotenciario, designado el 16 de mayo de 1884, por el Presidente Joaquín Crespo y por el Consejo Federal, Guzmán Blanco, junto a su familia, habían abordado el vapor «Caracas», el lunes 2 de junio de aquel año, teniendo como destino final Europa, pero pasarían primero por la ciudad de New York. Esta parada muchos la nombran por ser cuando Guzmán Blanco inauguró la estatua de bronce del Libertador en New York. La belleza de Ana Teresa y Tasia no pasaron por alto ante los ojos de los periodistas, así como la abundante barba y el dominio del inglés del diplomático venezolano. Lo que no se decía era que su misión allá trascendía a la simple inauguración y presencia en actos diplomáticos rutinarios, pero esa labor fue de tal confidencialidad que no se encuentra registrada en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aunque se cree que si era de conocimiento tanto del Presidente como del ministro de relaciones exteriores. Uno de los primeros indicios que tenemos es que el gobierno venezolano informó que el General Guzmán Blanco, ex presidente de Venezuela iría a las Estados Unidos con carácter estrictamente privado. Para entonces, gobernaba el presidente Chester Arthur y el Secretario de Estado era Fred J. Frelinghuysen quien lidiaba con el gobierno Británico quien, según relata Polanco, buscaba disponer del mercado de los Estados Unidos de América para colocar sus productos en sus colonias del Caribe. Al llegar el ministro de Venezuela en los Estados Unidos, Antonio Soteldo, según información encontrada en los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, pidió audiencia para Guzmán Blanco con el presidente Arthur para tratar la controversia de Venezuela con Inglaterra y solicitar mediación de los Estados Unidos. No hay referencia de que el presidente lo haya recibido pero si el secretario de Estado. Ya en 1880 había niniciado Guzmán los contactos con los Estados Unidos informando a través del ministro venezolano, Simón Camacho, sobre las acciones inglesas para controlar las bocas del Orinoco. Guzmán que venía trabajando el tema, conocía la política inglesa y entendía que Venezuela no estaba en la capacidad de usar la fuerza contra el Imperio Británico, pensó en aprovechar la situación de entonces para sacar ventaja consiguiendo de aliado a los Estados Unidos de América. No solo se trató la controversia territorial con Gran Bretaña, también con Francia, así como ciertas denuncias de norteamericanos, sobre la cual, Guzmán logró el apoyo y avances en el caso francés, aunque el tema con Inglaterra era más complejo. Aparentemente el Ilustre Americano ofrecía, tentativamente, un Tratado de Amistad con los Estados Unidos que permitiera la libre navegación de estos por el Orinoco venezolano. Esto podría verse como la génesis del famoso fraude que favoreció a Gran Bretaña y que tanto el Ministro Fortique como el mismo Guzmán más tarde vieron como un peligro: Venezuela estaba en desventaja ante cualquier arbitraje por no existir un escenario realmente imparcial que permitiera dar lo justo respetando lo que antaño fue de España y que por naturaleza corresponde a Venezuela. Lo dijo Fortique y lo reafirmó Guzmán Guzmán lleva anotado todo en un cuaderno de forma minuciosa y no para de ir de un lado a otro. Este dinamismo diplomático recuerda al Ministro Fortique, quien fuera posiblemente el mejor diplomático que ha tenido la República. Así como Fortique tuvo que enfrentar con pocos recursos y apoyo, las labores para el reconocimiento de Venezuela en el viejo mundo, como república; tuvo que lidiar con el tema Esequibano y conseguir que Inglaterra aceptara comerciar con Venezuela; Guzmán Blanco estaba, sin tratar de exaltarlo, sin los recursos necesarios ni mayor apoyo que un asesor para la larga labor que era tratar las diferencias con Francia y, especialmente, Inglaterra. Dependía de sus capacidades, quedando casi, su labor, de forma personal. Inglaterra vivía un momento difícil con los desaciertos de Gladstone y la entrada de Lord Salisbury, aun mantenía una postura común frente a los reclamos fronterizos y los arbitrajes, la cual era negarse y llegar a un acuerdo entre los gobiernos. Guzmán, por otra parte se apoyaba en las labores de Fortique, defendiendo la constitución de la Federación. En la carta que escribe de parte de la Legación de Venezuela en Londres, el 30 de diciembre de 1884, desde la 194, Queen’s Gate, Guzmán se apoya en el artículo 3° de la constitución de la Federación que establece la delimitación geográfica de Venezuela, que corresponde a la misma de la Capitanía General de Venezuela, adoptada en 1810; y al artículo 4° donde indica que los Estados se obligan a no enagenar a Potencia extranjera parte alguna de su territorio. En dicha carta explica que es imposible para Venezuela tratar el tema fronterizo sin un arbitramiento o un tribunal porque cualquier acción diferente a ellas sería considerado anticonstitucional, ergo, ningún representante podía negociar el territorio con ninguna potencia extranjera. En ese punto Guzmán se encuentra en un intercambio de comunicados donde Inglaterra solo está dispuesta a tratar el problema adoptando

El enciclopedista Andrés bello

«Nosotros, deseosos de cooperar a que se remueva de América la ignorancia, que es causa de toda esclavitud, y fuente perenne de degradación y de miseria; anhelando presentar a aquel pueblo las riquezas intelectuales de los pasados siglos para que él mismo prepare las del siglo futuro» Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí Venezolanos insignes han cubierto la esfera con sus ideas y obras, pero entre ellos debemos detenernos en uno muy especial y que a pesar de su fama, ha sido poco estudiado, por lo menos como es debido. Andrés Bello es uno de esos grandes hombres que dio al mundo sus letras dejando en ellas parte de la historia venezolana, así como fue uno de los hombres más influyentes de su época en la nación chilena. Vivió nada menos que los últimos años de la Capitanía General de Venezuela, se mantuvo en Londres durante la Guerra de independencia americana y regresa para ver el final de Colombia, la grande. Un niño poco común En el Valle de Santiago de León de Caracas, nació Andrés de Jesús María y José Bello López, el 29 de noviembre de 1781, hijo de Bartolomé Bello y Ana Antonia López, una unión de familias de blancos pobres de Caracas. Sus primeros estudios los realiza en su hogar, para luego pasar a las manos de Cristobal de Quesada en el convento de Las Mercedes, lugar donde inicia sus estudios humanísticos y aprenderá el latín. Ingresa como laico en el seminario de Santa Rosa y realiza toda su formación hasta egresar, el 14 de junio de 1800, como bachiller en artes —lo que correspondería a Filosofía y Ciencias— y aunque intenta seguir sus estudios de medicina y leyes, no pudo seguir costeándolos. Ya en sus primeros años de edad se evidencia esa llama de aprendizaje en él, y que ante aquella dificultad económica, le permite sostenerse dando clases privadas. Caso a destacar es que llegó a darle clases al Libertador, siendo corta la diferencia entre sus edades, apenas dos años. Vida pública de Andrés Bello Con tan solo 23 años es ingresado a la administración pública como Oficial de Secretaría de la Capitanía General y va ascendiendo, llegando a ser, en 1807, Comisario de Guerra. Al instalarse la primera imprenta en Caracas, traída por Mateo Gallagher y Jaime Lamb de Trinidad, se motivó la creación de la Gazeta de Caracas, lugar en el que Bello participará como redactor. Junto con Isnardi, intenta la creación del periódico el Lucero, pero apenas y salió un piloto. Los pies en Londrés y el alma en América Bello fue distante con respecto a la independencia de la Capitanía. Aunque su corazón estaba en el Nuevo Mundo, como lo demostraron sus obras, y tenía afecto por las ideas de independencia, se mantuvo aparte de la misma. No era un hombre de recursos ni un apasionado hombre de armas, así que pasó los años de la guerra, lejos de su tierra de origen, en Inglaterra. En el viejo mundo logra culminar su formación, donde será un gran consumidor de conocimiento humanístico, y se dedicará al estudio de filosofía, literatura, leyes, historia y geografía. No solo conseguirá en la tierra donde habitaron los bretones el placer del saber, en 1814 forma familia con Mary Ann Boyland, de la cual tendrá tres hijos, Carlos, Francisco y Juan Pablo. Su vida, sin embargo, estará llena de dificultades al no poder cubrir sus gastos con las clases. En 1815 intenta conseguir un cargo en Cundinamarca, pero la carta es interceptada por Morillo. Igual fracasa en el Río de la Plata. Logró sobrevivir gracias a la ayuda del gobierno británico, entrando a laborar en la biblioteca del Museo Británico. Llega a presenciar la presentación de los mármoles del Partenón, en 1819. Fue colaborador en la transcripción de los manuscritos del filósofo y economista Jeremy Bentham. La tragedia fue parte de su vida en aquellos difíciles tiempos, cuando su esposa y su hijo Juan Pablo, contraen tuberculosis y mueren por esta terrible enfermedad. Es posible que su primer contacto importante con la nación chilena se haya dado en Londrés cuando, en el año 1822, es nombrado como Secretario de la legación chilena en Inglaterra. De aquella saldrá la recomendación para ser contratado posteriormente por la naciente República chilena. Su trabajo es reconocido al punto de llegar a trabajar en dos revistas, lugar donde podría expresar sus ideas. Crea junto a Juan García del Río su primera revista, Biblioteca Americana, financiada por un grupo de americanos entre los cuales estaba el venezolano, Luis López Mendez. y expresa las hermosas palabras para el Nuevo Mundo: «Si esta es, pues, la época de transmitir a la América los tesoros del ingenio y del trabajo, si la difusión de los conocimientos es tan esencial a su gloria y prosperidad; todo el que tenga sentimientos americanos debe consagrar sus vigilias a tan sano objeto, contribuyendo a que se esparza la luz por aquel continente, brille en todos los entendimientos e inflame todos los corazones; a que se refleje en nuestras instituciones sociales y se mezcle en fin con el aire mismo que respiramos» En 1824 contraerá matrimonio con Isabel Antonia Dunn. Su obra de Venezuela para la América hispana Bello era una mente brillante y eso le permitió escalar en influencia durante sus años de madurez, siendo, luego de la legación chilena, Secretario de la Legación y Encargado de Negocios de la unión colombiana. De ahí no se detuvo y en el año 1829 desembarca en Valparaíso. Tan solo a su llegada, su presencia se hizo notar y el gobierno chileno lo nombra Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda y luego pasa con el mismo cargo al Ministerio de Relaciones exteriores. Milita, incluso, en la política chilena, llegando a ser Senador de la República desde el año 37 hasta el 55. Es parte de la creación de la Universidad de Chile, de la cual será su Primer Rector. Es nombrado por la Real Academia Española como miembro honorario

Breve historia de los inicios del IVNIC

La historia del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC) está ligada, sin lugar a dudas, con el difunto y afamado científico venezolano, Humberto Fernández Morán. El Presidente de entonces, Marcos Pérez Jiménez, en su discurso del 18 octubre de 1955 afirmaba que «Los ideales cuentan unicamente en razón de la capacidad para realizarlos. Solo la finalidad del bien común puede lograr la implantación de principios perdurables», palabras que buscaban respaldo en sus obras y es el IVNIC una de las más trascendentales, junto con las vías de comunicación, vitales para el traslado y la conexión del país como un solo cuerpo. Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales Fue fundado el mes de abril de 1954 como el instituto autónomo de investigaciones más avanzado del país. Este instituto, adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ubicado en «El Oro» en los «Altos de Pipe», a 1600 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 18° centígrados, tuvo entre sus funciones estudiar y desarrollar, en su radio de acción, las aplicaciones pacíficas de la energía atómica. Fue un centro dedicado a las investigaciones médicas fundamentales y para la preparación de personal científico venezolano. Aprobado por el Ejecutivo Nacional, para entonces, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, fue desginado el doctor Humberto Fernández Morán como su director. El instituto fue conectado a través de un ramal a la carretera Panamericana, lo que para la época haría que el trayecto en vehículo fuese de apenas unos 20 minutos. Dentro del proyecto inicial, el plan buscó abarcar quince unidades completas, para la investigación basica y aplicada en los campos de ultraestructura nerviosa y la neurofisiología; en el estudio de los virus neurotrópicos; en la biofísica, la bioquímica y las biomatemáticas; en la experimentación y aplicación de la neurofarmacología; en la investigación de la genética experimental y en las aplicaciones médicas de la física nuclear. El 55 fue el año de su desarrollo En 1955, apenas culminada la construcción y organización, se habilitó la Unidad Piloto que era el estudio de la estructura y funciones del sistema nervioso ya sea bajo condiciones normales o patológicas. Contó con los Departamentos de Ultraestructura Nerviosa, Electrofisiolofía, Virus Neurotrópicos, Resonancia Magnética Nuclear, Temperaturas Ultrabajas, Biomatemáticas, Bioquímica y Biofísica. Se construyeron 70 laboratorios cuyas instalaciones fueron hechas especialmente para las funciones que debía cumplir, así como se instalaron los equipos e instrumentos científicos más modernos, muchos por primera vez vistos en la América hispana. Para su construcción se tomaron en cuenta las exigencias especiales que requerían las salas, con referencia de experiencias provenientes de instituciones similares en los Estados Unidos de América, Suecia, Inglaterra y Suiza. Las paredes fueron realizadas con tabiques móviles de aluminio; pisos internos de granito y vinil; los techos con rasos acústicos; muchos de los ambientes blindados contra campos eléctricos; se crearon en el suelo y entresuelo canales cerrados para la conducción de líneas eléctricas y telefónicas, y de tuberías para agua y drenaje, todo los cuales se unen con otros canales verticales por donde corren, libremente accesibles los ductos, tuberías y cables. La unidad piloto ocupó aproximadamente 20 hectáreas, de las 1000 disponibles que tiene el instituto para su desarrollo integral. La idea fue crear una ciudadela científica e inicialmente estuvo compuesta por las construcciones de Laboratorios y Talleres Electromecánicos, en su edificio principal; la Biblioteca, con una sala de recibo y conferencias, además de un moderno restaurante; la planta eléctrica; el sótano de transformadores con una planta reguladora «Amplidyn» de 100 KW; varias casetas de transformadores; una laguna artificial de 6 millones de litros; diversos tanques, bombas, y plantas de bombeo con un pozo artesiano; la carpintería; la casa de animales y un incinerador para destruir cuerpos infectados en los experimentos; siete residencias para técnicos, científicos, personal directivo, estudiantes y obreros; una estación meteorológica; una caseta para la Guardia y la correspondiente alcabala. El instituto, como se verá, inició con un aprovisionamiento, tanto de agua como de corriente eléctrica, con una producción de 1000 kilovatios. Todo esto altamente estabilizado, bajo los requerimientos de los equipos que ahí se manejan. Fueron colocados televisores internos para mejorar la comunicación y el trabajo dentro del instituto tanto a nivel educativo como para la observación a distancia en experimentos peligrosos. Además, se le colocaron líneas telefónicas internas, así como radiofonía a base de ondas ultracortas con conexión a las oficinas de Caracas. Importancia del Instituto Durante el año 1955, sirvió al país con el estudio de la aplicación de la vacuna antipoliomielítica Salk en un grupo de 1098 niños y ayudó a preparar a Venezuela para el convenio con los Estados Unidos de America sobre los usos pacíficos de la Energía Atómica. Este gran proyecto fue capacitado para el diseño, fabricación y reparación de casi todos los instrumentos científicos y permitió la creación de elementos de trabajo como el ultramicrótomo «Fernández Morán» con cuchilla de diamante, homónimo de quien fuera su fundador y director, al ser su creador. El primer lugar que produjo el cuchillo de diamante para cortes de cienmillonésimas de milímetro y los dispositivos del Departamento de Electrofisiología a nivel mundial fue el IVNIC, utilizando diamantes venezolanos y métodos desarrollados en el Instituto. El instituto formó parte de eventos internacionales como: II Congreso Sudamericano de Electroencefalografía y Neurología Clínica; VI Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, Simposium de Tálamo; VI Congreso Latinoamericano de Química; Simposium de la UNESCO sobre Electromicroscopía; VI Congreso Internacional de Neurología; II Congreso Internacional de Neuropatología; VI Congreso Venezolano de Ciencias Médicas. Gracias a su avanzada instalación permitió la formación de personal científico venezolano de diferentes Universidades de la República. Fuente Archivo oficial del periodo del año 1952 al año 1955. Venezuela Bajo el Nuevo Ideal Nacional

La leyenda del díctamo Real o hierba de cierva

En los andes se habla de como se creó una hierba milagrosa, capaz de contener la enfermedad y la muerte. Son tantos los misterios que guardan nuestras montañas, guardados por los nativos; y tan pocos los que dejaron huella escrita sobre aquellas mágicas historias y mitologías americanas, que es necesario preservar este valioso conocimiento sobre nuestra nación. La hija del sol Hubo un tiempo, en las regiones andinas, donde reinaba una hermosa mujer, siempre cuidada por sus súbditos, era llevada cargada en un palanquín de oro por los campos al margen de los ríos con el sonido de la música nativa. No había ser vivo que no gozara de su presencia. Cualquier leve quebranto era visto como una tragedia y debía ser resuelto de forma inmediata. Sus cabellos eran adornados con las bellas flores y hacían contraste con el frío páramo. Danzas, fiestas y felicidad abordaba a los súnbditos de aquella hermosa hija del sol que se erguía imonente al tiempo y emanaba tranquilidad y armonía sobre todo su reino. El sacrificio de la reina Llegó un día en que a la hermosa reina se le entristeció el semblante. Una enfermedad se había apoderado de ella y sus viajes cada vez fueron más escazos. La música la hacía llorar y se negaba al baile o la risa misma; tan grande era el dolor que le producía aquel mal que la embargaba. Toda la nación se estremeció y decidieron hacer «la danza de los flagelantes» para pedir a la máxima deidad, Ches, que sanara a la reina. Aquella terrible danza consistía en sonar una maraca con una mano, mientras que con la otra se iban dando latigazos en la espalda en una procesión danzante; el sonido de aque instrumento se mezclaba con las dolorosas declamaciones y gritos. Los piaches hacían oratorios constantes ante sus ídolos, pero nada que hicieran sanaba a la hermosa señora de las montañas. Sus mejillas rojas y su piel de nieve, cada vez perdía más sus cualidades. Sus formas habían adelgazado y su cuerpo estaba débil. Ante esto, Mistajá, la doncella favorita de la reina, no se apartaba de su lado ni un segundo. El viaje de Mistajá Un día la reina habló a la hermosa doncella, Mistajá. «La muerte se acerca y yo no quiero morir. Toma esta piedra— una joya de oro macizo con forma de águila— mi padre decía que «esta águila es la mensajera de los favores con que el Ches nos ha elevado sobre los otros. Si la pierdes arruinarás tu estirpe.»Antes que el poder, prefiero la vida, así que subirás en secreto al Páramo de los Sacrificios y la ofrenderás al Ches. En alta madrugada debes partir para que al rayar el sol estés en el círculo de piedras que debe existir en la cumbre solitaria. En el centro cavarás un hoyo e invocarás al Ches con tres gritos que deben llegar lejos, muy lejos. Luego enterrarás el águila de oro y espacirás por todo el círculo un puñado de mis cabellos. Luego de esto, esperarás a una señal, de donde venga, cielo aire, tierra o agua». Con miedo, Mistajá aceptó el encargo para poder salvar a su reina y al caer la noche se dirigió al Páramo, decidida a lograr conseguir la cura de su idolatrada reina. El díctamo Dos horas de subida era el viaje que emprendió para llegar al Páramo de los Sacrificios. Aterrada, Mistajá, en aquella cima encontró que el paso era flanqueado por una especie de espíritus. Luego de observar durante un largo tiempo, vio que aquellos mágicos seres se hacían uno con una gran hilera de piedras blancas en círculo. Superado el miedo, recordó el círculo del que le habló la reina y retomó su viaje hasta descubrir una entrada por la parte del oriente. Estaba en una extensa, gris y simétrica zona circular, era el lugar que buscaba. Se dirigió al centro y sacó un dardo con el cual abrió un agujero. Al terminar, dirigió su mirada al oriente y lanzó tres gritos que retumbaron en el cielo. Su mano, nerviosa, colocó el águila en el centro del lugar, para luego espacir cada uno de los cabellos alrededor del círculo. Trató de conseguir una señal del Ches, pero un profundo sueño le opacó la vista y la derribó. Los primeros rayos del sol descendieron y al percibir el paso de una cierva, Mistajá despertó. El lugar donde había enterrado al águila estaba adornado por una hermosa vegetación donde abundaba una hierba especial que consumía la cierva. Su corazón se llenó de gozo, era aquella la señal que estaba buscando. Tomó la hierba y descendió del Páramo. Al dar la milagrosa hierba a la reina de los Andes, esta recuperó el color de sus mejillas, la suave textura de su piel y la energía que la caracterizaba. Desde aquel día, en los Andes, se encuentra aquel oloroso díctamo que nació de los cabellos de la hija del sol, conocida como hierba de la cierva. Se dice que si algún día alguien sacara el águila del Páramo, el poderoso díctamo desaparecerá. Adaptación de Manuel de Braganza Fuente El díctamo, Tulio Febres Cordero.

Nevado, el perro del Libertador

Entre las leyendas de nuestro país está la del famoso Nevado, el perro del Libertador. Antes de hablar de Nevado y su historia es importante conocer la existencia de la raza Mucuchíe, una raza de perro venezolana creada por el Dr. Wilender Ferrari que posiblemente descienden de perros pastores o de rebaño traídos de España. El mucuchíe suele ser blanco con manchas negras, aunque hay casos contrarios donde el perro es negro con manchas blancas. Puede llegar a medir 71 centímetros y pesar unos 50 kg, en el caso del macho, y 40kg en el caso de la hembra. La cabeza es larga, cuneiforme, de frente redondeada con surcos en el entrecejo ligeramente arrugados. Sus orejas son medianas, de puntas triangulares, ubicadas más arriba de los ojos, las cuales levanta en estado de alerta. Tienen ojos oblicuos y pardos, tienen una leve papada, un cuello corto, fuerte y musculoso. Tienen un cuerpo fuerte, capaz de aguantar grandes trabajos. Son de pelaje abundante, fuerte y lanudo, en algunos casos lacios y otros ondulados. Su cola es larga. A pesar de ser un perro originalmente de rebaño, la escasez de estos hizo que perdiera esta habilidad con el tiempo pero conserva su condición de perro guardián. Su temperamento puede llegar a ser agresivo con desconocidos pero muy afectuoso con los conocidos, además de ser muy inteligente lo que permite que puedan recibir muy bien los entrenamientos. Es el perro nacional de Venezuela y actualmente existe una fundación FUNEV, encargada de preservar al perro, aunque hubo agrupaciones dedicadas a ellos desde el año 1961. El encuentro de Nevado y el Libertador Avanzaba el ejército patriota por Mucuchíes cuando dio con la casa en que habitaba el viejo, don Vicente Pino. Al acercarse, un perro de gran tamaño, corpulento y lanudo, de color negro azabache pero con manchas blancas en las orejas, el lomo y la cola. El, entonces, brigadier Simón Bolívar, al ver a aquella extraña raza que hacía frente a las lanzas de sus hombres, mandó a bajar las armas fascinado con su presencia. Don Vicente Pino gritaba «¡Nevado!» una y otra vez cuando dio con el ejército patriota. El señor Pino apenado calmó al animal y se puso a la orden de los defensores de la República. En aquel lejano lugar pernoctaron Bolívar y sus hombres para seguir la dura marcha de la gesta independentista. Al partir el brigadier preguntó a don Vicente si podía tener alguna cría de aquella hermosa raza de perros andinos, a lo que el amable señor respondió de forma afirmativa. Durante la tarde, Bolívar recibió a un niño, Juan José Pino, que venía con Nevado al lado, enviado por el señor Pino. Ante aquello exclamó sorprendido «¡Este es el cachorro que me envía tu padre», a lo que el niño asintió asegurándole que se trataba de un perro aún cachorro. El edecán del perro El brigadier Simón Bolívar no pudo menos que quedar encantado por el obsequio y no hacía menos que acariciarlo y admirarlo. Sin embargo, al desconocer sobre la raza del perro sus costumbres y cuidados, pidió a sus hombres que buscaran en el pueblo alguien que conociera al animal y que lo ayudara a cuidarlo. Así dieron con Tinjacá, un nativo puro que conocía a Nevado desde mucho más pequeño. Para probar que eso era cierto Tinjacá hizo un silbido a gran distancia y luego de un rato de esperar el perro se apareció ante él. Bolívar, encantado, nombró a Tinjacá el edecán del perro, encargado de cuidarlo a donde fuera, aunque el mismo Simón se encargaría de alimentarlo. Bajo las manos del taita infernal Nevado participó en los viajes y batallas del Libertador, cuya fama estaba unida al mito de Bolívar. Sus ladridos retumbaban con los tambores y disparos. Sin embargo la historia patriota tuvo su gran antagonista, el poderoso demonio de los llanos, el taita Boves. Así como Morillo diría que el Libertador era más peligroso en la derrota que en la victoria, Boves recogía una cualidad parecida, pues luego de ser derrotado por Campoelías, no descansaría hasta lograr aplastar a sus enemigos. A pesar del poderío de Nevado, este perdía el juicio durante las batallas, por lo que el Libertador mandó a Tinjacá a amarrarlo. Esto causó que sus ladridos revelaran la posición patriota durante la batalla de La Puerta, donde Boves avanzó con su venganza. De esta forma el perro y Tinjacá fueron capturados por los realistas. Boves también quedó fascinado por el animal, cuya fama le precedía, por lo que perdonó la vida de Tinjacá para sus cuidados. Luego de un tiempo, durante el sitio de Valencia, cuando el sanguinario realizaba una masacre bajo el sonido de la música, Tinjacá planificó un escape que casi le cuesta la vida de ambos. Desató al perro y se fue lejos, sin él, para que no lo notaran. Pero cuando estaba a gran distancia usó el famoso silbido que hizo que el animal saliera corriendo hacia donde estaba el nativo. luego de encontrarse cambiaron la dirección para confundir a las hordas de Boves y lograron alejarse hasta perderse. La batalla de Mucuchíes Tinjacá y Nevado partieron lejos, llegando de nuevo a su antigua tierra y uniéndose a los patriotas en la batalla de Mucuchíes, pero en ella la tragedia volvió a caer sobre la República, que fracasaba ante el poderío realista. El perro y Tinjacá desaparecieron en aquel asalto, sin lograr encontrarse con el Libertador y muchos los dieron por muertos. Aún así Bolívar, que desconocía el paradero de ambos, guardaba la esperanza de volver a encontrarlos y sentía que Nevado seguía con vida. El reencuentro en el páramo Cuando el Libertador volvió a las tierras andinas y llevó su paso sobre Mucuchíes, en Moconoque, se encontró de nuevo frente a la casa de don Vicente Pino, pero ya este no la habitaba, se había ido a Nueva Granada con su familia. Preguntó por el perro pero nadie sabía de este, todos parecían desconcertados ya que tanto realistas como patriotas hacían las mismas

Anaida y Turupén

El contralmirante y escritor José Ramón Yepes, tuvo una obra cargada del nativismo regional. Este zuliano describió en su novela, Anaida, parte de como eran las tribus guajiras que convergían alrededor del lago de Coquivacoa. La hermosa novela de Yepes nos traslada a tiempos de antaño y nos describe aquellas culturas de las que poco se conoce hoy día. A la orilla del Coquivacoa A la orilla del gran lago de Coquivacoa, conocido como «de Maracaibo», habitaban varias tribus entre las cuales estaban, según nos cuenta Yepes, los poraucas zaparas y los poraucas aliles. Los primeros, se decían hijos del caimán, bendecidos por el manto de Amariba o el Genio bueno; mientras los segundos provenían de una petición que hizo Iboroco, un demonio que luego de despedazar a una garza y sacar todas sus plumas, pidió a Yarfá, el genio malo, espíritu maligno de la noche, que diera vida al más valiente nativo, llamado Alile, cuyo nombre quedó para su tribu. La tribu Zapara y la tribu Alile fueron rivales durante mucho tiempo y aunque tuvieron momentos de calma, todo cambiaría, cuando Aruao y Turupén se enfrentaran a muerte tras el grito de guerra. Anaida, la virgen. Al morir Naguala, dejó como hija a Anaida, la mujer más hermosa conocida a las orillas del lago. Así como bella, su vida era una tragedia, pues había tenido que ver morir padres y hermano, siendo su dolor una grieta que dividía su alma. Itota, sabia matrona capaz de ver lo que muchos hombres no alcanzan, había ofrecido al Alile Aruao, a Anaida como mujer, pero Turupén desconocedor de aquello, no dio descanso hasta cautivar a aquella fascinante mujer que sus ojos y pensamiento no abandonaban. Con el tiempo el amor se dio entre Anaida y Turupén, quienes decidieron unirse, lo que se transformó en una festividad única y caraterística de los poraucas. La venganza de Aruao Al enterarse Aruao, un ardor se produjo en su alma, iracundo, gritó y maldijo, hasta que decidido retó a Turupén a un combate a muerte. Toda la región tembló ante aquella proclama, y el astuto hijo de Iboroco no mediaría recurso para vengarse de Anaida y Turupen. Planificó aquel combate, el cual Turupén aceptó, y viajó hasta que el can negro, una culebra, le causó una herida. Al entender el riesgo de avanzar decidió esperar y llamar la atención de Turupén para que fuese hasta donde estaba él. Chaima, otro de los aliles, secuestró a Anaida y la llevó consigo hasta encontrarse con Aruao. El hábil nativo escuchó a los lejos, a través de la tierra, el avance de Turupén, así como el de Chaima, y por breve instante pensó que venían dos contra él, hasta que al llegar el alile, entendió de quien se trataba. Turupén, advertido por Itota, cambio su ruta para sorprender a Aruao, y al llegar no pudo menos que enfrentar a los dos aliles. Derrotó a Chaima y confrontó a su retador. La batalla fue larga y dura, pero al final, protegido por Amariba, Turupén vence a su rival y cae en los brazos de su amada. Así, los zaparas cantaron felices la victoria de Turupén quien pudo ganarse por el cortejo y por la fuerza, el amor de Anaida, la virgen. Manuel de Braganza Fuente Anaida, José Ramón Yepes

Guzmán Blanco y el Esequibo: Protocolo Rojas-Pereire

Posterior a la grandiosa labor de Fortique con respecto al territorio Esequibo, hubo otros actos que buscaron ejercer soberanía sobre ese territorio. Uno de esos casos fue el de Guzmán Blanco, quien tuvo una labor ardua en aquella dirección, aunque con errores y aciertos, sin dejar de lado las polémicas y enfrentamientos acompañados de acusaciones. Sin embargo, para la comprensión de aquello que acontece en nuestro territorio Esequibo, es necesario conocer este momento histórico. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí Protocolo Rojas-Pereire Para el año 1879, Guzmán Blanco, asistido por José María Rojas, negoció con la firma financiera Pereire, un protocolo para formar en Venezuela una sociedad agrícola e industrial. Esta firma, dueña de la Compañía general trasatlántica, estaba ligada al régimen de Napoleón III y había tenido una serie de conflictos por su agresividad y magnitud de sus operaciones. El convenio comprometía a: La concesión gratuita y en completa propiedad de las tierras baldías que el concesionario elija según se necesitaren con el objeto de introducir la colonización extranjera en Venezuela. Las referidas concesiones estarán libres de todo impuesto. La concesión de todos los criaderos de carbón de piedra, descubiertos ó por descubrirse en Venezuela, propios de la Nación, mediante un derecho que se pagará al Estado sobre los productos netos de la explotación, después de deducido el interés y la amortización del capital empleado. El mencionado derecho se determinará en la escritura de concesión. La concesión de todos los guanos y fosfatos de que pueda disponer el Gobierno en el continente ó en las islas de Venezuela y mediante un derecho que se pagará al Estado sobre los productos netos de la explotación y según se indicará en la escritura de concesión. La autorización única, exclusiva y gratuita de fundar en Ciudad Bolívar, en Caracas y en cualquier otro punto que se designe, de acuerdo con el Gobierno, una fábrica de moneda en la que se convertirá en moneda del país todo el oro y plata de las minas venezolanas; á ese efecto el Gobierno garantizará la prohibición de la exportación del oro y plata, sea en lingotes ó sea en minerales. La concesión de la colocación del cable submarino entre las costas de Venezuela y el punto de las Antillas vecinas que mejor pudiese convenirle en caso que la concesión actualmente en vigor no se hubiese puesto á ejecución en el término estipulado. La nueva concesión se hará en las mismas condiciones que la precedente y con una reducción de 50 pg en los precios de las tarifas establecidas para los despachos del Gobierno. La concesión por preferencia de todas las riquezas mineras propias de la Nación como minas de oro, plata, cobre, plomo, caolín, asfalto, mediante un derecho al Estado que determinará en las escrituras de concesiones después de percibido el interés y la amortización según los usos del país. La concesión única, exclusiva y gratuita de un servicio de vapores en los rios Orinoco, Apure, Portuguesa, Arauca, Uribante, y otras vías navegables, así como en los lagos de Valencia, de Maracaibo y de sus afluentes, como también en los puntos de las costas de Venezuela que mejor convengan, y la canalización del rio Tuy. Los transportes del correo personal y material del Estado se harán por medio de los servicios proyectados en las condiciones que se determinarán ulteriormente. La autorización por preferencia para establecer ferrocarriles de via ancha ó estrecha, de tranvías y carreteras ordinarias, á cuyo efecto como remuneración, el Gobierno se compromete á dar los terrenos necesarios para su emplazamiento y además á conceder gratis cierto número de kilómetros de terrenos en ambos lados de las vías que se establezcan. La concesión única y exclusiva de explotación de los bosques del Territorio Amazonas y otros explotables de Venezuela, mediante un derecho al Estado que se fijará ulteriormente y se pagará en efectivo ó en materias primas á la elección del concesionario y en las condiciones arriba indicadas. La concesión de la explotación exclusiva de la quina en los Estados de Venezuela, mediante un derecho que se discutirá según se ha dicho más arriba. La concesión del derecho exclusivo de*emitir obligaciones con lotes, según se practica en Francia por la Ville de Paris y el Crédit Foncier. La autorización exclusiva y gratuita de crear todos los depósitos, mercados públicos, salas de venta con facultad de emitir cédulas negociables. La autorización exclusiva de fabricar dinamita y otros productos explosivos análogos, en todos los Estados de Venezuela, para lo cual el Gobierno se compromete á prohibir la entrada de dichos productos cuya manipulación podría ocasionar serios peligros. La concesión exclusiva y gratuita de la colonización de las islas del Territorio Colón, á condición de fundar en dichas islas y dejar al Gobierno á los 20 años, un muelle, una casa municipal, una iglesia, una penitenciaria y una población suficiente para entretener los cultivos existentes, cuya colonización el Gobierno se encargará de reglamentar. La concesión exclusiva y gratuita de establecer en Venezuela un depósito central de emigración destinado a recibir emigrantes de todos los países á su llegada y á distribuirlos según las necesidades de los propietarios. El concesionario tendrá derecho á emplear sus emigrantes en el cultivo de las tierras de su depósito central hasta que se haya verificado el reembolso de las cantidades que aquellos deban. Los propietarios que la contrataren le pagarán los gastos de pasaje y mantenencia, así como la comisión que convengan. Las máquinas, instrumentos y accesorios propios á la explotación de todas las concesiones acordadas al señor Eugenio Pereire estarán exentas de todo derecho de entrada ó de salida. La retribución de las concesiones que tienen dicho carácter será convenida entre el Gobierno y el concesionario ó sus apoderados, tomándose por base las retribuciones que se hayan estipulado anteriormente en casos análogos. El señor Eugenio Pereire tendrá siempre el derecho de ceder todas ó algunas de las precedentes concesiones, con tal que el cesionario ofrezca las garantías necesarias de moralidad y solvencia. El señor Eugenio Pereire acepta las

Celestino Peraza

Es curioso que, a pesar de lo que se conoce, muchos de nuestros literatos fueron de origen militar. La misma independencia y formación de nuestra República pasó por la mente de hombres que vivieron y participaron en batalla durante la guerra. Hay que tomar en cuenta que muchos de esos soldados fueron antes civiles y que por necesidades de la época llegaron a portar las armas. También tuvieron la oportunidad de viajar, conocer, explorar y cultivarse, teniendo una memoria nacional que superaría a un hombre estático en una de las ciudades dedicado a la lectura. Celestino Peraza Celestino Peraza Berroeta nació en Caguaramas, estado Guárico, en el año 1850. Se hizo marino, igual que el Cisne del lago, Yepes, y de la misma forma pudo aprovechar el tiempo sobre las olas para nutrirse de largas lecturas. No estuvo de acuerdo con la revolución legalista de Crespo y, posteriormente, llegó a ser ministro de Fomento y Secretario General de la Presidencia de Cipriano Castro, su amigo, contra el cual se levantó refiriéndose a él de «inepto como intolerable…, tiranuelo vulgar sin las más ligeras nociones de gobierno y de administración…» pero fue delatado. Este caso no llegó a mayores gracias al uso del telégrafo. Celestino era poseedor de una extensión de tiera aurífera que llegaba hasta el Cuyuní no llegó a desarrollar. Adquirió una prensa la cual usó para divulgar su posición política y sus relatos, con la revista «Horizontes». Su novela «Los piratas de la sabana» estuvo inspirada en el asalto al Correo del Oro, sobre el cual participó en la captura de los delincuentes, dirigidos por hacendado de Guasipati. Fue Gobernador de los estados Guárico y Táchira. Su muerte A pesar de haber sido dueño de una de territorio minero, Celestino murió arruinado y ciego en Villa de Cura, estado Aragua. Tuvo dos esposas, Rosa Odreman González e Ysabel Maria Augusta Amalia Villegas Pulido y una hija, Teresa Peraza Odreman. Sus Obras importantes Escribió las «Leyendas del Caroní» donde exploró y dejó información valiosa sobre aquella región. También como indicamos antes, Celestino escribió «Los piratas de la sabana», así como «Carne humana» y «El muerto de la catara». Sus escritos forman parte del acervo cultural venezolano. G.J.Jiménez Fuente Enciclopedia de Venezuela, Tomo VII.

José Ramón Yepes el Cisne del Lago

«Sereno paisaje zuliano, con su cielo de porcelana y su lago sin brumas» Del mar a las letras El 9 de diciembre de 1822, nace José Ramón Yepes, en Maracaibo, quien sería años después, uno de los hombres de letras de nuestra Venezuela. Aunque de niño estudió en el colegio de don Feliciano Montenegro y Colón, donde tuvo una fuerte formación ciudadana y de cultura literaria, es curioso que al crecer no se iría por la rama de humanidades sino que realizó, a partir del año 1837, estudios de matemáticas en su ciudad natal. El 1 de diciembre de 1840 ingresó a la Marina embarcándose en la goleta de guerra «28 de Diciembre» e iniciaría sus estudios en la Escuela Naval de Maracaibo, hasta alcanzar el grado máximo de contralmirante. En 1864, el Mariscal Falcón lo ascendería a general de brigada. Su tiempo y su experiencia lo llevaron a llevar acabo acciones de guerra siendo jefe de escuadra. Llegó a batallar contra José Tadeo Monagas y a vivir en el exilio. Entre sus intervenciones militares destacadas estuvieron: El combate naval del puerto de Capana (1848). Participación como comandante de la goleta Intrépida en el paso de la Barra de Maracaibo. Comandante del bergantín Presidente y del vapor de guerra General Jackson. Comandante del apostadero. Capitán del puerto de Maracaibo en tres ocasiones (1850, 1858 y 1873). Director de marina en el Ministerio de Guerra y Marina (1874 y 1877), ocupando la cartera como ministro de Guerra y Marina, por 21 meses, en ausencia del titular, el general José Gregorio Varela. En su tiempo de ocio, entre mar y cielo, pudo dedicarse a los estudios humanísticos, adentrándose en el mundo de los grafemas. Dos historias de una tragedia No solo fue un militar de gran trayectoria, también tuvo actividad política, como diputado del Congreso Nacional y Senador, Ministro de Guerra y Marina, hasta encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, hubo un rasgo que lo distinguió y fue su preocupación por la educación, elemento común en muchos venezolanos que han querido algo trascendental para Venezuela. En el año 1878 se retira de la vida pública y funda un Instituto de Enseñanza en Maracaibo, su ciudad natal. Fue director del instituto hasta la trágica noche del 22 de agosto de 1881, donde aún no se sabe cómo llegaría ahogarse aquel que más de una vez navegó sobre las aguas. La primera historia nos la cuenta Felipe Tejera, y dice que el contralmirante, mientras trabajaba en una poesía para el centenario de don Andrés Bello, decidió interrumpir su tarea para despejar la mente paseando por la orilla del Coquivacoa o lago de Maracaibo. Distraído, no divisó que había llegado al final del muelle y cayó, recibiendo un duro golpe que le impediría evitar ahogarse. Otra historia, dice que aquel 22 de agosto, Yepes naufragó de una barca en el lago y en aquel terrible accidente, coincidiendo con el destino narrado por Tejera, se ahogó. En 1949 su cuerpo fue trasladadado al Panteón Nacional. En su honor fueron realizados dos bustos en la ciudad de Maracaibo, uno en la plaza homónima y otro en el Parque de La Marina. Yepes y su obra póstuma Fue luego de su muerte, que el marino renació en la poesía, cuando, de forma póstuma, fueron publicadas todas sus obras. Entre los títulos que nos legó están: Poesías completas, Novelas y estudios literarios, Parnaso venezolano y Selección de poemas y leyendas de la Universidad del Zulia. Su prosa era romántica y nativista, inspirada, en gran parte, en su tierra zuliana. Fue conocido por algunos como el «Cisne del lago» y utilizaba en sus escritos el seudónimo de «Guairaratín». Se dice que al morir un cisne levantó en vuelo sobre las aguas del magno Coquivacoa, que según, «era su alma que voló en forma de cisne hacia el cielo». M. de Braganza Fuentes Enciclopedia de Venezuela, Tomo VII, Leyendas, tradiciones y costumbrismos.