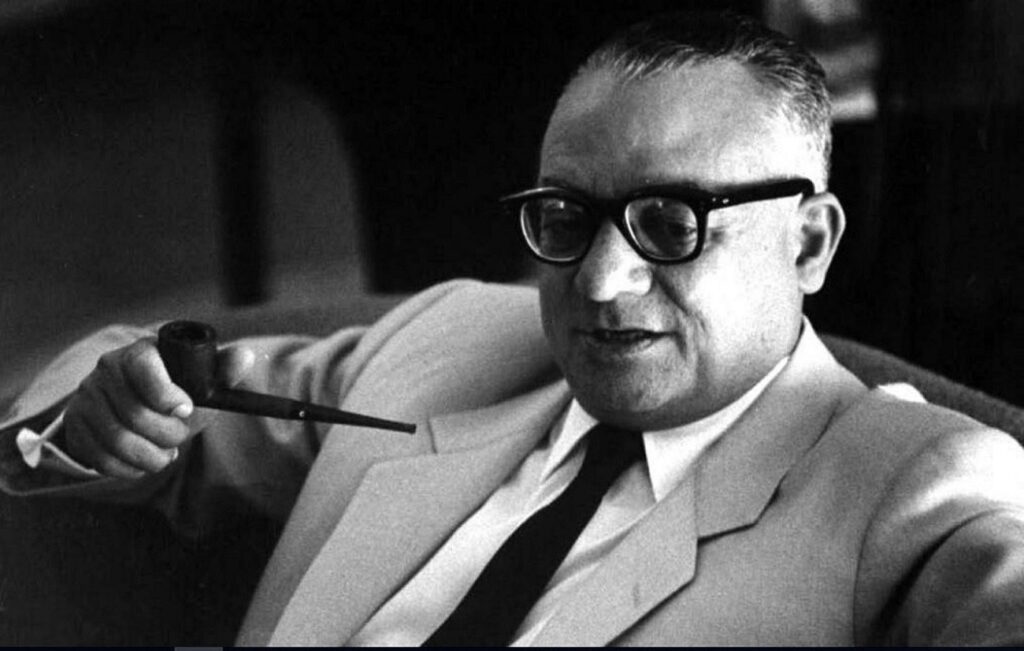

El escándalo del Sierra Nevada y Carlos Andrés Pérez

Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí El Sierra Nevada que fue un buque adquirido con sobreprecio durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este buque es asociado al buque regalado a Bolivia, un país sin mar. Esto llegó a un debate en el Congreso Nacional que pudo llevar a la cárcel al Presidente de la República de entonces. Lo curioso de aquella situación es que fue José Vicente Rángel quien salvó a Carlos Andrés Pérez de aquel famoso juicio. El único juzgado por aquel evento fue el Capitán Anselmo López Oquendo, quien realizó el arquéo del buque y fue recluido en el Reten Judicial del Junquito. El caso La denuncia fue realizada por Leopoldo Díaz Brusual, abogado y economista quien perteneciera al partido Social Cristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). conocido como el partido verde. Brusua La acusación estaba relacionada con el sobreprecio del buque «Ragni Berg», commprado por la Corporación Venezolana de Fomento, rebautizado «Sierra Nevada», en el que se malversaron 8 millones de dólares. Se dice que una red de intermediarios se benefició de aquel sobreprecio, entre los que estaba incluido el expresidente y su secretaria privada, Cecilia Matos. «Del buque se puede halar un hilo» Leopoldo Díaz Brusual Carlos Andrés Pérez, para entonces en su primer mandato, fue inculpado por el Congreso de responsabilidad política. El debate llevó a CAP a una condena política más no administrativa, quien fue absuelto de responsabilidad moral. La responsabilidad administrativa tuvo un margen de un voto para proceder, y dicho voto fue realizado por José Vicente Rángel, quien luego fuese parte del movimiento de Hugo Chávez, quien en el 1992 fue uno de los dirigentes del intento de golpe de Estado en contra del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Rángel votó blanco y esto sumado a la ausencia de Rafael Caldera y David Brillembourg, salvó a Carlos Andrés de ser juzgado por la justicia. El resultado dio con el informe acusatorio conocido como el «Informe Tinorio». Se dice que el buque Sierra Nevada, que costó más de US$ 20 MM, nunca fue utilizado y terminó abandonado en el río Orinoco, aunque otras fuentes indican que el buque pasó a formar parte de la Armada con las siglas T-43 y que en 1981 se encontraba en Puerto Cabello, en los astilleros de Dianca, recibiendo mantenimiento por estar en mal estado. Al parecer en el año 2003 fue utilizado como blanco de guerra en prácticas militares, lo que terminó con él. Jóvito Villalba dijo que el Sierra Nevada fue parte de un plan para destruir políticamente a Carlos Andrés Pérez. Según él, el Congreso no tenía facultad para realizar un dictamen. José Muci Abraham, quien fue Contralor de la República, dijo que había un vacío constitucional en la materia. Américo Martín afirmó que el Congreso no debía hacer un juicio Moral porque este no estaba en condiciones de determinar eso. Para Caldera, todo inició en un juicio político interno en Acción Democrática contra Carlos Andrés Pérez, confirmado por Américo Martin del MIR, quien piensa que fue AD quien llevó el juicio al Congreso. y en el que al parecer intervino Rómulo Betancourt indirectamente, mientras que CAP y sus voceros culpaban a COPEI y a Caldera por tener un plan en su contra. Arturo Grisanti Hernández, de Acción Democrática, gritó a Américo Martín «Fue un buen discurso pero ustedes no están viendo otro problema», que según Martín se refería a que habían sido blandos con Carlos Andrés. «Si el supuesto es que Carlos Andrés Pérez, mejor dicho, que Rómulo Betancourt quiere destruir a Carlos Andrés Pérez, si ese es el supuesto, si esa es la hipótesis, a esa hipótesis se corresponde este resultado: ha ganado Rómulo Betancourt, puesto que tiene al hombre en un tribunal. Ahora, si el supuesto es que Rómulo Betancourt tiene interés en defender la unidad de su partido; han perdido los dos porque la unidad de su partido ha quedado maltrecha y resentida, y estamos en las vecindades de la cuarta división de AD.» Américo Martin Error histórico Se suele confundir el buque Sierra Nevada con el buque se CAP ofreció a Bolivia, pero aquel es conocido como «Ciudad Barquisimeto» el cual fue rebautizado como «Libertador Simón Bolívar» identificado por Bolivia con las siglas TM-01. El último registro que tenemos es que estuvo en el puerto de Rosario, Argentina y que aparentemente nunca navegó. El Sierra Nevada no salió de Venezuela. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí G.J.Jiménez

Betancourt y la inmunidad parlamentaria

«No admitiré en el país la guachafita anárquica y demostraré como son conciliables el respeto a las libertades públicas [ …] con un orden basado en la ley.» Rómulo Betancourt La política y la ley parecen verse distanciadas en más de una ocasión y aquel magno libro suele verse superado por las circunstancias o ignorado por las decisiones de quienes ejercen el poder. Lamentablemente, en muchos casos, un cargo es usado para justificar acciones al margen de la ley y en otros, la ley es ignorada o reformada para poder quitar de en medio a quien ha logrado un espacio político inconveniente. Es muy difícil determinar cuando una acción es la mejor, sobre todo por las diferentes perspectivas donde un luchador por la libertad o «Freedom Fighter» puede ser al mismo tiempo un terrorista. No es intención de este artículo juzgar la actuación del gobierno de Rómulo Betancourt, sino de reseñar lo que ocurrió en los años 60, a la década más violenta del siglo XX. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí Pugna de liderazgos Con la entrada de Betancourt como presidente de la República de Venezuela, se dieron muchos cambios, tanto en el país como la región, donde se establecieron posturas y divisiones. El partido Socialdemócrata Acción Democrática, tenía una mayoría en el parlamento unida a la coalición de gobierno integrada con COPEI y URD. Sin embargo, en noviembre del año 1959 iniciaron los tropiezos con URD por la política «anticomunista» de Betancourt, aunque lograron superar aquellas diferencias. «He dado instrucciones para que dispararen y no al aire, contra cualquier persona […] que se localizase in fraganti en el momento de lanzar o depositar cargas de dinamita». Rómulo Betancourt Pero estas volvieron y no se hicieron esperar:AD se divide bajo el liderazgo de Domingo Alberto Rangel quien considera a Betancourt un traidor a los principios revolucionarios que se plantearon. Así da nacimiento al MIR. Betancourt viene teniendo una pugna con Fidel Castro, donde ambos se perfilan con liderazgo en la región. Castro, además, tenía simpatías en muchos militantes de izquierda en Venezuela. Esto hace que el URD, liderado por Jóvito Villalba e Ignacio Luis Arcaya, se separe de la coalición. Arcaya, como canciller se niega a votar en favor de las sanciones contra Fidel Castro. Las divisiones de AD no se detienen y el senador Raúl Ramos Jiménez crea el grupo llamado ARS O CEN, llevándose parte de los cuadros medios, entre ellos una porción de representación parlamentaria. Todos estos hechos hacen que, en el parlamento, la oposición, producto de la división, supere al ejecutivo. Los allanamientos «Se les arresta por abuso sistemático de la inmunidad parlamentaria que colide abiertamente con los propósitos democráticos de la Constitución» Rómulo Betancourt. Distintas acciones insurrectas empiezan a crear un ambiente de violencia poco usual que durará todo el gobierno. El carupanazo, el porteñazo y el asalto al tren de El Encanto, parecen colmar la paciencia de Betancourt, quien advertía que «inmunidad no es impunidad». Ante esto, se toma la medida que pondrá al presidente en una situación delicada: el arresto domiciliario y juicio militar para parlamentarios. Son detenidos más de cien dirigentes tanto dentro como fuera del parlamento y enviados al cuartel de San Carlos. Entre ellos estaban: Gustavo y Eduardo Machado, Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida, Miguel Ángel Capriles, Jesús María Casal, Jesús Villavicencio, Guillermo García Ponce, Pedro Ortega Díaz, Pompeyo Márquez y Jesús Farías. « Está preso en todo el país un número determinado de líderes de los partidos Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, partidos que están en posición francamente insurreccional [ …]» Betancourt Para ello se crea una justificación jurídica llamada teoría de la «sustantividad o autonomía del delito militar» que afirma que la inmunidad parlamentaria no cubre ni ampara delitos militares y que los parlamentarios podían ser procesados. Esta tesis se mantuvo entre los años 1963 a 1976, avalada por los partidos AD y COPEI. Los creadores fueron David Morales Bello y Arístides Calvani. Los allanamientos no fueron las únicas acciones que generaron división y molestia. La Guardia Nacional publicó un aviso de una página donde se incitaba a la entrega de los asaltantes del El Encanto vivos o muertos, aún cuando la pena de muerte estuviese abolida desde 1863 con el Decreto de Garantías de Falcón, cabe destacar que Venezuela fue el primer país del mundo en abolir la pena de muerte. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí

La influencia de Fausto llegó a Coro

«No debe marcharse cuando la luna esté en picis en oposición a Marte, auguro grandes desventuras y un trágico final » Fausto Más allá de los tormentos, espantos y encantos de nuestros valles y llanos, de los duendes andinos y los misterios de la Guayana, es poca la importancia que se le ha dado a nuestro pasado imaginario. Para el escritor y psiquiatra, Herrera Luque, el escepticismo cultural sobre brujas y duendes de los peninsulares, pudo ser la razón por la cual, el famoso brujo que llegó a los grandes salones del mundo gracias a Goethe, no es recordado en Venezuela. Sin embargo, en aquella investigación majestuosa que realizara el escritor, una carta de Philip von Hutten, escrita en Venezuela y enviada al viejo mundo, será la prueba de la existencia del nigromante; y su inspiración. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí La tragedia de Hutten Philip von Hutten o Felipe de Utre, castellanización de su nombre, fue uno de los primeros hombres del viejo continente en transitar y explorar nuestras tierras. Su aventura iba en la búsqueda de la deseada Casa del sol, o el Dorado. Cuenta la leyenta que este, antes de partir, recibió una predicción de Fausto, acompañado de la advertencia que lo invitaban a cancelar aquella empresa. Empero, otro brujo de mayor prestigio demeritó las advertencias e impulsó a Felipe para realizar el viaje que, según él, le traería grandes riquezas y gloria. De esta forma, el viaje fue realizado y desde un inicio su tragedia, la tragedia de Hutten. En Coro no hay vuelta atrás Los banqueros Welser, antepasado de los alemanes, fueron quienes habitaron Coro en sus inicios, con la orden de poblar y crear ciudades en el Nuevo Mundo. Mas, ellos se dedicaron a viajar y aventurarse por todo el territorio en busca del Dorado. Cuando llega Hutten, este sigue aquella tarea, pero se encuentra que los españoles no estaban muy contentos con el gobierno de los Welser. Cada viaje, cada paso que daba Hutten se vio enfrentado a la muerte y el fracaso. Pero su espíritu se mantuvo firme en su misión, en Coro, no había vuelta atrás. Su vida terminará bajo la orden de Carvajal, decapitado con un machete sin filo. La carta y el nigromante Se dice que solo existen ocho pruebas «dignas de crédito» de la existencia de Juan Fausto. Una de ellas, una carta descubierta en 1775, escrita en 1540 por Phillip von Hutten y dirigida a su hermano el obispo de Wuzuburg. Fue traducida por Federica Richter. La carta fue escrita en la ciudad de Coro, trece años después de fundada la villa. «Debo confesar que el filósofo Fausto dio en la cabeza del clavo, pues nos encontramos en un año muy malo…» Von Hutten Una forma de conocer más sobre la historia de Hutten y su trágico destino anunciado por Fausto es «La luna de Fausto», novela de Francisco Herrera Luque. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí G.J.Jiménez

La fortuna de Gómez no salió de Venezuela

Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí Juan Vicente Gómez fue uno de los hombres fuertes de la historia venezolana y el que más duro en el poder. Odiado por la «Generación del 28», forma parte del imaginario nacional como uno de los dictadores militares que gobernó el país, sin embargo, algunos de los que decidieron estudiarlo, posterior a su muerte, han llegado a ver su importancia más allá de las pasiones políticas. «…si no quieren estudiar, que jalen pico.» Juan Vicente Gómez Aunque parezca inverosímil, Arturo Uslar Pietri, quien conoció de cerca al dictador andino, en una entrevista televisada con Jorge Olavarría, afirmó que Gómez fue quien dio uno de los primeros pasos para que Venezuela caminara hacia la democracia. Francisco Herrera Luque, quien le dedicó una novela, «La casa del pez que escupe agua», parece llegar a la misma conclusión en sus reflexiones, al afirmar en un ensayo que Gómez pudo elegir a cualquier otro que no fuese López Contreras para sucederlo, pero aún así, su decisión se decantó por él, dando un giro a la línea dura que pudo seguir con «Eustoquio Gómez o Pérez Soto. «Consciente o inconsciente, Gómez sacó a la generación que había de relevarlo… los puso en contacto con la civilización como si previese que aquella redención de la Venezuela Colonial solo podía lograrse enviando al exterior al mayor número de jóvenes universitarios.» Francisco Herrera Luque Un dato interesante sobre el dictador es que al morir, su fortuna era de aproximadamente cien millones de bolívares, una cantidad muy grande para aquella Venezuela sin deuda, y toda esa fortuna se encontraba dentro del país. ¿Por qué un hombre como Gómez no envió todo ese dinero a los grandes bancos extranjeros? Es dudoso pensar que pudo ser un descuido que aquel cuantioso tesoro fuese legado al Estado venezolano, a diferencia de los tiranos y demócratas que estuvieron antes y después de él, cuyo dinero reposa lejos del país. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí

La marca de Boves y la lanza de Páez

El mismo ejército que siguió a Boves siguió a Páez. Así se mueven las masas de caudillo en caudillo, sin importar el bando.

Cecilio Acosta

Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí Don Cecilio Acosta, nace en San Diego de los Altos, el 1° de febrero de 1818. Fue el mayor de cinco descendientes del matrimonio de Ignacio Acosta y Margarita Revete Martínez. Cuando apenas contaba con diez años de edad muere su padre, convirtiéndose la madre en el centro y sostén de la familia. Por recomendaciones y consejos de Mons. Fernández se trasladan a Caracas para el año 1831, dónde ingresa al Seminario Tridentino, permaneciendo hasta 1840, año que decide abandonar la carrera eclesiástica y tomar la decisión de cursar en la Academia Militar de Matemáticas fundada y regentada por Juan Manuel Cagigal, quien le ayudó dándole en préstamo los libros necesarios para obtener el título de Agrimensor. Paralelamente inicia sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela egresando ocho años más tarde el 6 de diciembre de 1848. Hablar de Cecilio Acosta es hablar de uno de los intelectuales más prolíficos del siglo XIX, Arturo Uslar Pietri en su programa Valores humanos con motivo al Centenario de su muerte (1981) lo define como un hombre de prestigio moral e intelectual de aquella Venezuela. Por su parte Gonzalo Picón Febres lo definirías como «un hombre de una sola pieza, y por eso no tuvo flexibilidad política; sabía que engañar es inmoralidad, y por eso no transigió con el poder, ni se dejó seducir por los halagos tentadores; antevió el fin con mirada de pensador profundo, y por eso no quiso emplear los medios de la claudicación en sus ideas». Contexto histórico A lo largo de las décadas 30 y 40 del siglo XIX, ocurrieron múltiples alzamientos, conflictos armados, insurrecciones, de corte militar y civil. De estos movimientos podemos destacar tres periodos, como los más resaltantes por sus acciones y alcances. El primero de ellos, La Cosiata (1826-1830) que enfrentó a oficiales simpatizantes al libertador, que manifestaron un fuerte repudio a la separación de Venezuela de la Gran Colombia. La segunda serie de insurrecciones, ocurrió entre 1835 y 1836, llamada la Revolución de las Reformas, liderada en principio por el General Santiago Mariño y luego liderada por José Tadeo Monagas, insurrección que buscaba oponerse al continuismo en el poder del General José Antonio Páez, quién ejercía su poder a través de la figura de José María Vargas. El tercero de estos alzamientos fue la Rebelión Popular de 1846-1847, también llamada, Insurrección Campesina. Para Noviembre-Diciembre de 1846, Cecilio Acosta escribe en el periódico el Centinela de la Patria un artículo titulado: los dos elementos de la sociedad, allí desglosa los dos elementos que se encuentran —para bien o para mal— unidos en toda sociedad: las ideas y la fuerza. Para Cecilio Acosta la fuerza es el movimiento ciego de toda voluntad, todas las pasiones torpes del egoísmo, todo lo que mira al individuo, y nada a la comunidad. «Por eso mata en vez de crear; por eso es envidiosa, vengativa, cruel. Armada del hacha destructora, se presenta al alcázar de la sociedad, para derribar sus puertas; va a robar, va aniquilar, allí hay riquezas, fortuna, honor, propiedad, talento, gloria, heroísmo; y fuerza de que todo perezca, o que sea mío» Del mismo modo más adelante afirma: «La fuerza es quién sopla el fuego de las rebeliones, que no hace más que conmover el edificio social; y arma el brazo de la guerra para que lo acabe a golpes de martillo, y dentro de poco lo atierre, y no le deje después sino piedras amontonadas en la era, y ruinas desastrosas en que gozarse, sentada sobre ellas como el genio del mal. (…)» Su pluma civilista Don Cecilio Acosta, escribe en prosa y se mueve entre el Neoclasicismo y el Romanticismo, propio del Positivismo venezolano, su rico lenguaje es diáfano y preciso, envuelve al lector en una atmosfera intelectual, donde la ordenación sistemática de las ideas trasmite en todos sus escritos el contenido ideológico que desea trasmitir, no es más que la pluma civilista, ante la barbarie de las revoluciones vividas y por vivir, pareciese su escritura un constante poema a la Patria, un clamor ciudadano, que más que melancólico (producto de su situación económica) es un canto a la posteridad civilista, que se debe alejar del imperio de la fuerza encarnada en el despotismo, “una anarquía, que ha sabido siempre disfrazarse con el manto de la soberanía popular, ora arrastrada por el fango de los vicios”. La paz y la reconciliación nacional se convierten en una quimera por el “heroísmo” de la guerra, buscando la paz, un bienestar que no encuentra, pues ha sido arrebatada infelizmente en el largo camino de las vicisitudes. La visión teológica desplegada a lo largo de su obra es reflejo de las enseñanzas recibidas desde la infancia, allí expresa el castigo que la providencia de Dios hace como escarmiento a los malos, aquellos que castigan el crimen con crimen y la fuerza con fuerza, cuando se deja obrar a los malos, no es más que el resultado de pasiones torpes o deseos impuros, «prepara a los pueblos en estas sacudidas violentas que trastornan las sociedades, lecciones terribles de desengaño». El enfrentamiento armado es una lucha de poder, por el poder mismo, la guerra entre pueblo y pueblo solo trae males, desolación, desdichas, muerte, solo el que comanda la guerra ve júbilo en las lágrimas, quién termina devorando al pueblo bajo el manto de la paz, disipándola como estela de humo luego de un combate. La sociedad debe vivir en una sana filosofía, el género humano debe estar criado para la felicidad, la paz y la conservación de sus relaciones y si esa paz y esas relaciones pueden verse con frecuencias turbadas por la fuerza, que obra sin saber, es preciso que haya un elemento más eficaz para que dirija, que mande y sea obedecido. «Ese elemento es el que hemos llamado al principio de nuestro artículo, las ideas, la inteligencia, el pensamiento». Con el pensamiento, surge la interpretación de la realidad del hombre, la cosmovisión que

Negro primero y Bolívar

Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí El negro primero, como todo hombre primitivo, tenía un gran amor por los uniformes brillantes. Cuando el Libertador iba a encontrarse por primera vez con el general Páez, dice éste que el negro «recomendaba a todos muy vivamente que no fueran a decirle al Libertador que él había servido con el ejército realista» semejante recomendación bastó para que a su llegada le hablara a Bolívar del negro con entusiasmo, refiriéndose al empeño que tenía en que no se supiese que él había estado al servicio del rey. Cuando Bolívar le vio por primera vez, se le acercó con mucho afecto, y, después de congratularse con él por su valor, le dijo: —Pero, ¿qué le movió a usted a servir en las filas de nuestros enemigos? —Miró el negro a los circundantes como si quisiera encontrarles la indiscreción que habían cometido, y dijo después: —Señor, la codicia. —¿Cómo así?— le preguntó Bolívar. —Yo había notado —continuo el negro— que todo el mundo iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía después vestido con uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna y más que nada a conseguir tres aperos de plata: uno para el negro Mindola, otro para Juan Rafael y otro para mí. La primera batalla que tuvimos con los patriotas fue la de Araure; ellos tenían más de mil hombres, como yo se lo decía a mi compadre José Félix; nosotros teníamos mucha más gente y yo gritaba que me diesen cualquier arma con que pelear, porque yo estaba seguro que nosotros íbamos a vencer. Cuando creí que se había acabado la pelea, me apeé de mi caballo y fui a quitarle una casaca muy bonita a un blanco que estaba tendido y muerto en el suelo. En ese momento vino el comandante: “¡A caballo!” —¿Cómo es eso —dije yo— pues no se acabó esta guerra?- Acabarse, nada de eso; venía tanta gente que parecía una zamurada. —¿Qué decía usted entonces?— dijo Bolívar. —Deseaba que fuésemos a tomar paces. No hubo más remedio que huir y yo eché a correr en mi mula, pero el maldito animal se cansó y tuve que coger el monte a píe. Al día siguiente yo y José Félix fuimos a un hato a ver si nos daban de comer, pero su dueño cuando supo que yo era de las tropas de Yañes me miró con tan malos ojos que me pareció mejor huir e irme a Apure. —Dicen —le interrumpió Bolívar— que allí mataba usted las vacas que no le pertenecían. —Por supuesto — replicó— y, si no, ¿Qué comía? En fin, vino el Mayordomo, así llamaban los llaneros a Páez, a Apure y nos enseñó lo que era la patria y que la diablocracia no era ninguna cosa mala, y desde entonces estoy sirviendo con los patriotas. Esta anécdota revela la mentalidad de la mayoría de los hombres que después de haber servido con Boves y Yañes, cometiendo los más espantosos crímenes convirtiendo el territorio entero de Venezuela «en un vasto campo de carnicería», vinieron a ser, con Páez, Monagas, Cedeño, Zaraza, los heroicos defensores de la independencia; y además comprueba el prestigio que iba conquistando la causa de la patria en el seno de las bajas clases populares, a los esfuerzos enormes de los próceres. Ya la patria podía ofrecer a los que abandonaban las filas realistas lo que constituía para ellos una ilusión: un uniforme y un apero; ya podía abrirles el camino de los honores, elevando hasta los esclavos como Pedro Camejo, a las altas jerarquías militares. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí

El órgano de Santa Teresa

Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí Durante el gobierno de Guzmán Blanco, conocido como el septenio, se realizaron una serie de obras en la ciudad de Caracas que cambiaron por completo la apariencia de la ciudad. Muchos acusan al Ilustre Americano de haber querido transformar la ciudad en su visión afrancesada, otros alegan que su obra se centró solo en Caracas. Si bien, hay mucha verdad en esas afirmaciones, también es cierto que la situación del país en la época no permitía más. Hay que entender primero, que Venezuela no era una nación consolidada. El gobierno federal no hizo más que afianzar la división existente de un país gobernado por caudillos. Cada estado se sentía como una nación, y aquella autonomía, heredada en gran parte a la juridiscción que existió durante la Capitanía General, no ayudaba a crear una identidad única. Caracas era un país, como lo era Coro, Maracaibo o Cumaná. Por ello, Juan Crisotomo Falcón no gobernaba en Caracas, donde no lo querían y Guzmán concentró su obra en Caracas, donde podía. Tal vez, si se hubiese permitido la creación del plan ferroviario que unificara al país, como se hizo en norteamérica, se hubiese logrado un avance en este aspecto, pero este proyecto no logró consolidarlo ni Guzmán Blanco ni Pérez Jiménez, quienes lo intentaron. La arquitectura del Septenio Lo primero que se debe decir sobre las obras realizadas durante el «Septenio», es que estas estuvieron cargadas de la marca del Libertador. Guzmán quiso traer la imagen de Bolívar como símbolo unificador de los venezolanos, y reviviendo el mito del Libertador que hasta hoy sigue existiendo. Dicho esto, estas fueron las obras: El panteón nacional La plaza Bolívar (antigua plaza mayor) El acueducto La pavimentación que reemplazo los caminos de tierra. El capitolio Federal El museo nacional La Universidad El palacio de las academias. La iglesia de Santa Teresa (lleva el nombre de su esposa. El teatro Nacional (el Municipal) Ferrocarriles, carreteras y puentes. Aunque hubo más obras, estas fueron las más resaltantes de la época que aún podemos contemplar, obviando las estatuas de si mismo, entre otras. El órgano de Santa Teresa Uno de los elementos litúrgicos más destacado de la Basílica de Santa Teresa y Santa Ana, nombrada de esa forma en honor a la esposa de Guzmán Blanco, fue el órgano. Construido por Arístides Cavaillé Coll, uno de los fabricantes de órganos más destacado del siglo XIX. Es UN órgano tubular de 1885, con un motor eléctrico, que destaca por la potencia de sus bajos. Su sonido es capaz de llenar la iglesia completa, que durante el Nazareno es capaz de ser oído y sentido por cuatro mil personas. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí

La frase que inmortalizó el General Soublette

Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí El general Soublette recibió la presidencia del Centauro en dos oportunidades. Durante su segundo mandato, en el año 1843. Soublette asistió al ensayo de una obra donde se rumoraba que lo satirizaban. Al llegar pidió al director y a sus actores que actuaran como si el no estuviese ahí. Con el terror que les embargaba, hicieron lo que se les pedía. Al terminar, se acercó al director, a quien le aseguró que no le afectaba lo que se decía en la obra y formuló su famosa frase: «La república no se perderá porque el pueblo se ría de su gobernante. La república podrá perderse cuando el gobernante se ría de su pueblo», dijo y se fue al despacho presidencial. Otra versión de este hecho, cuenta que Soublette asistió a la obra y que al concluir, este hizo llamar a su casa al autor Francisco Robreño. A instancias del magistrado y con el natural nerviosismo, Robreño leyó la parte en que este se burla ante Soublette. Sin inmutarse el Presidente sentenció: «Todo está muy bueno, además de que no me trata a mí tan mal, no tiene sino ligeras burlas, y créame usted: «Venezuela no se ha perdido ni se perderá, porque un ciudadano se burle de un gobernante; se perderá porque un gobernante se burle de sus ciudadanos». La enseñanza que deja el General Soublette, acerca de como debe comportarse un presidente, es una lección que debería estar entre los principios de todo gobernante. Si quieres recibir nuestros artículos más recientes suscríbete aquí G.J.Jiménez Ilustración de Jorge Sambrano

La conspiración de Gual y España

Muchos recuerdan como el primer antecedente de una rebelión contra la corona española, la de Gual y España. Sin embargo, hubo sucesos anteriores a esta, como lo fueron las rebeliones del negro Miguel, la de Andresote en el año 1732, la capitaneada por José Leonardo Chirinos en 1795 y las conspiraciones de 1798. El virrey de Nueva Granada, Ezpeleta, escribía que «Los hechos, la experiencia misma están demostrando que los naturales sacudirán sin reparo con el yugo con que se consideran oprimidos a la primera ocasión favorable que se les presente» y aquella deducción fue cobrando forma en los años siguientes en la América hispana. Inicialmente, parecía que eran los pardos los que buscarían acabar con aquel sistema, pero es aquí donde la revolución de Gual y España cobra fuerza: las ideas de independencia estaban penetrando en los mantuanos. La caída de Trinidad Para dominar el Orinoco y el comercio de Tierra Firme, los ingleses ocuparon Trinidad. Sir Henry Harvey contó con una ventaja tan grande que el Gobernador Brigadier Chacón no pudo evitar la pérdida. Los nuevos ocupantes mantuvieron las leyes y costumbres hispanas para lograr la sumisión requerida de los habitantes. Este punto estratégico se transformó en uno de los frentes donde se formarían muchos de los conspiradores y las conspiraciones. Consecuencias de San Blas Mientras en el Nuevo Mundo se daban conspiraciones, el Viejo no se quedaba atrás. La conspiración de San Blas, en aquella tierra tan lejana, se conectará de forma inesperada con la americana. Aquella acción inspirada en los hechos de Francia tendría influencia en las mentes americanas. Varios de los conspiradores fueron enviados a las bovedas de La Guaira. Entre ellos estaba Picornell, y junto a sus compañeros, lograron cierto favor de las autoridades. Esto les permitió iniciar una labor de difusión de las ideas francesas que inspiraron San Blas. Para mediados de 1797, los prisioneros se fugaron a las Antillas, donde aumentaron su influencia en la región. La Revolución descubierta: Gual y España «Viva nuestro pueblo, viva la igualdad, la ley, la justicia y la libertad» Para hablar de la rebelión, hay que hablar de sus principales promotores: Manuel Gual y José María España. Gual eran un comerciante y hacendado del Valle de Caracas, que su había cultivado con las ideas liberales europeas. Pertenecía a las sociedades secretas de Caracas, no la masonería, sino grupos que se reunían en secreto para hablar sobre filosofía e ideas políticas. Se dice que dominaba el francés y el inglés, y tocaba con experticia el violín. Al parecer había consenso de que Gual sería el presidente de la nueva República y su liderazgo no parecía tener discusión. José María España vivió en Francia, hablaba también inglés y francés, así como tenía los mismos intereses intelectuales de Gual. Fue contactado por Picornell y los otros condenados de San Blas. ¿Qué pretendían? Formar un Estado republicano entre las provincias de Caracas, Maracaibo, Cumaná (o Nueva Andalucía) y Guayana. Tendrían una bandera blanca, azul, amarillo y rojo, que representaría a cada una de las castas de la provincia. Planeaban suprimir los estancos y monopolios; decretar el comercio libre donde «los vendedores extranjeros» serían pagados con productos del «suelo venezolano». A esto se sumó el ideal de igualdad, donde todas las castas se verían como iguales ante Dios; abolición de la esclavitud y el tributo de los nativos. Todos los ciudadanos de la nueva República deberían saber usar las armas y se implementarían los Derechos del hombre como parte del código del nuevo Estado. Para desgracia de los conspiradores, aquella empresa terminó descubierta por la «imprudencia de un necio», llamado José Monasterio Rico, según palabra escrita de Gual a Miranda. Bajo el manto de Guevara y Vasconcelos El Capitán General Carbonell fue quien informó al Virrey el desmantelamiento de la rebelión, efectuado entre el 12 y 13 de julio 1797. Entre los capturados había españoles peninsulares, pardos y criollos. Manuel Gual y José María España lograron escapar y fueron recibidos en Curazao por Manuel y Felipe Piar. Aunque la influencia liberal había ingresado en las casas americanas, muchos mantuanos reprocharon el hecho. La movilización que realizó la Capitanía para la captura y juicio de los conspiradores intimidó a más de uno. Mas Carbonell, bajo órdenes de Carlos IV, evitó el derramamiento de más sangre y perdonó a muchos de los involucrados. Es para el año 1799, al enfermarse Carbonell, que asume como Capitán General Manuel Guevara y Vasconcelos, quien iniciaría una feroz política de persecución que pondría a más de 60 hombres bajo su justicia. Por otro lado, José María España siguió conspirando y luego de pasar por Trinidad, volvió a Venezuela. Se conoce que por visitas periódicas a su esposa, que se encontraba embarazada, fue descubierto; lo delató el esclavo Rafael España, luego de múltiples torturas. El nuevo Capitán General fue más enérgico y menos piadoso, no pasó mucho tiempo cuando capturaron a España y apresado, fue sentenciado a la pena capital. Lo humillaron públicamente, llevado a rastras amarrado de la cola de un caballo y ahorcado en la Plaza Mayor. Fue decapitado y descuartizado. Su cabeza fue bañada en aceite y puesta en una jaula en la Puerta de Caracas. Sus partes fueron colocadas en los lugares donde se reunía a conspirar. Manuel Gual, se mantuvo activo hasta que murió, posiblemente envenenado. Colaboración de: G.J.Jiménez Fuentes Parra Pérez, Caracciolo. Historia de la Primera República de Venezuela. Michelena, Carmen. Luces revolucionarias: de la rebelión de Madrid (1795) a la rebelión de La Guaira (1797)